「熊は冬にどこで何をしているの?」

そんな疑問を持つ人は多いでしょう。熊は冬の寒さを乗り越えるために、長い“冬眠”の期間を過ごします。この記事では、冬眠の時期や仕組み、冬眠しない熊が増えている理由までを、やさしく解説します。

ヒグマとツキノワグマの違い、冬眠中の体の変化、そして春に目覚めるまでの様子を通して、自然界で生き抜く熊の知恵に迫りましょう。

熊はいつから冬眠する?冬眠の期間とタイミング

熊の冬眠が始まる時期は、地域や気候によって異なります。

北海道のヒグマは10月下旬〜11月上旬、本州のツキノワグマは11月中旬〜12月頃が多い傾向です。気温の低下とともに活動量を減らし、木の実やどんぐりを食べて脂肪をためると、やがて巣穴へ。

春の訪れを感じる3月〜4月にかけて目を覚まします。

つまり、冬眠の期間はおよそ3〜5か月。気温や雪の量が熊たちの眠りの長さを決めているのです。

冬眠の始まりと終わりはいつ?

熊が「そろそろ眠る」と決めるサインは、主に気温と食料です。平均気温が10℃を下回る頃から活動を減らし、えさが手に入らなくなると冬眠に入ります。

また、雪が積もり始める時期も大きな目安。

春には雪どけとともに巣穴を出て、山菜や昆虫を食べて体力を回復します。

このサイクルを毎年繰り返すことで、熊は厳しい自然を乗り越えているのです。

冬眠中の熊はどう過ごしている?

冬眠と聞くと「ずっと眠っている」と思われがちですが、実は浅い眠りを繰り返しています。

熊の体温は平常時より少し下がり、心拍数は半分ほどに。飲まず食わずでも生きていけるのは、秋までにためた脂肪をゆっくり燃やしてエネルギーに変えるからです。

メスはこの時期に巣穴で出産し、春までの数か月を子育てに費やします。

静かな森の中で、熊たちは春の訪れをじっと待っているのです。

熊はどこで冬眠する?巣穴の場所と環境

熊は冬眠のために、静かで安全な場所を選んで巣穴を作ります。

風を防げて人の気配が少ない、山の斜面や岩のすき間、倒木の下、地中のくぼみなどが好まれます。

ツキノワグマは比較的標高の低い落葉樹林、ヒグマは雪深い山奥の急斜面に多く見られます。

巣穴の中には、乾いた草や落ち葉を敷き詰めて保温し、外気の冷たさを防ぎます。

特にメスは出産と育児をこの巣穴で行うため、丈夫で静かな場所を慎重に選びます。

土の中や岩穴など自然の隙間を利用

「熊は土の中に潜って眠る」と思われがちですが、実際には完全な地中ではありません。多くの熊は、山肌の斜面や木の根元など、半地下のような空間を利用します。ときには自分で掘ったり、他の動物の古い巣穴を再利用することも。

雪の多い地域では、雪が断熱材のような役割を果たし、外が氷点下でも巣穴内は0℃前後に保たれます。自然の地形と雪を上手に使い、熊は快適な「冬の寝床」を作っているのです。

倒木や雪の下にも巣を作る理由

熊の巣穴は、その土地の環境によってさまざまな形をしています。

岩場の多い地域では洞窟や岩のすき間を利用し、森林地帯では倒木の下や根の間を掘り広げます。積雪地帯では雪の中に「雪洞(せっとう)」と呼ばれる空間を作って過ごすことも。

こうした巣穴は、天敵や風雪から身を守るための大切なシェルター。

春が来るまでの数か月間、熊はこの静かな空間で、ほとんど動かずに過ごします。

地域による巣作りの違い

熊の巣作りには、地域や気候によって明確な違いがあります。

北海道のヒグマは、雪が深いため雪洞や岩穴を利用することが多く、一方、本州・四国のツキノワグマは、落葉樹林の斜面や倒木の根元など、比較的低い場所に巣を構えます。

暖かい地域では冬の期間が短いため、完全な冬眠ではなく、「半冬眠(仮眠)」のように時々外へ出ることもあります。

このように熊の冬眠場所は、気候や環境への適応の結果といえます。

自然とともに生きる熊たちの知恵が、地域ごとの巣作りに表れているのです。

熊が冬眠中に死なない理由と体の仕組み

冬のあいだ、飲まず食わずで数か月も生き続ける熊。なぜ命を落とさずに過ごせるのか、その秘密は体の精密な調整機能にあります。

熊は冬眠中、体温を少しだけ下げ、心拍数と呼吸を大幅に減らします。通常の半分以下の代謝状態になり、秋にため込んだ脂肪を少しずつエネルギーへ変換。

不要な筋肉の分解を防ぐ特殊なホルモンも働き、体を守っていると考えられています。

人間なら数週間で衰弱してしまう状況でも、熊は“休眠モード”の体で見事に冬を越すのです。

体温や心拍の変化

熊の体温は、冬眠中におよそ3〜5℃ほど下がるとされています。しかし完全に冷え切るわけではなく、外の変化を感じ取れる程度には保たれており、心拍数は毎分40〜50回から10回前後まで低下し、呼吸も緩やかに。

この状態で、必要最小限のエネルギーを使いながら長い眠りを続けていきます。

まるで体全体が“省エネモード”になったような仕組みです。

面白い!!!

— 河野健一 Kenichi Kono | 脳外科医 CEO|AI 医療 MBA|脳血管内手術支援AI (@CeoImed) May 19, 2024

「ヒグマは6ヶ月の冬眠で何故、血栓症にならないのか?」

Science

・ 深部静脈血栓症 DVTは、動かないと血液が固まり、血栓症をきたす疾患

・ ヒグマは冬眠中、HSP47の発現減少などが抗血栓性に関与することを発見

・ DVTの治療につながる可能性がある

https://t.co/Oudrw9hLUB pic.twitter.com/XBTUu7hYLK

たしかに動かないと血栓症になりそうですが、熊は冬眠しても血栓症にならないんですね。

他の動物と違う“熊だけの冬眠”

米国国立公園局が提供した、冬眠から目覚めた直後のクマの映像。地中の穴ではなく木の中の大きな空洞をねぐらにしていた一匹。寝ぼけたような感じで外を見ているが、顔がかなりほっそりしている。クマの体重が冬眠中に約3割減ることを反映していると思われる。 via @Interior pic.twitter.com/XNTn1PjeIj

— Oguchi T/小口 高 (@ogugeo) April 1, 2024

リスやコウモリのように深く眠る動物の冬眠とは異なり、熊の冬眠は「浅い眠り」。

完全に意識を失うわけではなく、外気の変化や音に反応して目を開けることもあります。必要に応じて姿勢を変えたり、巣穴内で小さく動くことも。

この“半覚醒状態”を保つことが、長期間の生存につながっているのです。生理学的にも熊の冬眠は未解明な部分が多く、医学研究の分野からも注目されています。

熊が冬眠しないとどうなる?冬眠しない熊が増える理由

近年、「冬眠しない熊」が各地で目撃されるようになりました。

本来なら寒さと食料不足を避けて眠るはずが、なぜ起き続けているのか。

背景には、暖冬や人間の生活環境の変化があります。

雪が少ない冬や気温の高い年では、熊の体が“まだ冬眠しなくていい”と判断してしまう。さらに、民家近くの畑やゴミ置き場に餌が残っていると、冬でも活動を続けてしまうのです。

こうして「冬眠しない熊」が増えることで、人との距離が急速に縮まりつつあります。

冬眠できない熊の行動とリスク

波打ち際を歩く痩せたヒグマ。

— 知床ドリーム (@hayakawa0622) October 20, 2025

本来なら川に遡上するサケ・マスを食べて冬眠に備えるはずだが、遡上していない。海岸をひたすら歩き食べ物を探す。

【2026年版エゾモモンガカレンダー販売中】

ご購入は下記より↓https://t.co/aYhxJmceAJ pic.twitter.com/iMRoEnFh44

冬眠をしない熊は、春までの長い冬を動き回るため、体力を大きく消耗します。脂肪をため込む時期が足りず、飢えや病気のリスクも高くなるのです。

本来ならエネルギーを節約して過ごす季節に活動を続けることで、個体の寿命や繁殖にも悪影響が及ぶと考えられています。

また、食べ物を求めて人里へ出る機会が増え、思わぬ被害を起こすことも。自然のリズムが崩れると、人間社会にも波紋が広がっていきます。

暖冬・都市化・餌不足がもたらす影響

冬眠リズムを狂わせる最大の要因は「気候変動」と「都市化」。

暖冬の年は、熊が食料を探して活動できる期間が長くなるため、眠りに入るきっかけを失いやすいです。

さらに、森林開発や住宅地の拡大で、人と熊の生活圏が重なってきています。

本来の生息地が減るほど、熊は人間の残した食べ物に頼らざるを得ない状況に。

それは、熊にとっても人にとっても不幸な共存の形です。自然との距離をどう保つかが、これからの大きな課題といえるでしょう。

冬眠前のクマはどうして危険?

冬眠を前にした秋のクマは、体に脂肪を蓄えるために一日に大量の食べ物を探し回ります。

ドングリやクルミ、クリなどの実を食べて冬に備えますが、

山の実りが少ない年は人里や畑に出てくることもあります。

この時期は活動時間も長く、行動範囲が広がるため、遭遇のリスクが高まります。

出没が増える時期(9〜11月)

今日の熊目撃情報

— ひびちゃんのお母さん (@hibikikifuku) October 20, 2025

今日は2回見ました

親子だと子供にも食べさせないといけないからママは大変よね😔 とか思ったりして感情移入してしまった

寒くなってきて冬眠に向けてラストスパートだと思うんだけど、お腹いっぱい食べれてんのかな#ツキノワグマ#熊 pic.twitter.com/3zqmWgwMFA

クマの活動が最も盛んになるのは秋。

特に9月〜11月にかけては、「冬眠に備えて太る」ためにほぼ一日中動いています。

このころは食べ物への執着が強く、警戒心も薄れるため、

人の姿を見ても逃げないクマが増えることがあります。

秋の里山で気をつけたいこと

【ヒグマにご注意を⚠】

— 北海道【公式】 (@PrefHokkaido) September 12, 2025

冬眠に備え、秋はヒグマの活動が活発になることから、10/31までの間、道内全域を「秋のヒグマ注意特別期間」としています。

また、現在、道内の複数地域でヒグマ注意報を発出中です。

ヒグマに出遭わないための基本的なルールを守りましょう。https://t.co/HC147FpjoY pic.twitter.com/9zyuHaNe1r

秋は紅葉狩りやキノコ採り、ハイキングなどで山に入る人が増える季節。

その分、クマとの遭遇リスクも上がります。

安全のために、次のような点を意識して行動しましょう。

- 一人で山に入らず、複数人で行動する

- 鈴やラジオを鳴らして存在を知らせる

- 木の実や食べ物をそのまま放置しない

- フンや足跡を見かけたら速やかに引き返す

ドングリ不作の年は特に注意

秋の出没ニュースが多い年は、ドングリやクルミの不作が背景にあることが多いです。

食料が足りないと、クマは人里の果樹園や畑に近づき、住宅地近くにまで姿を見せることもあります。

こうした年は行政が「クマ出没注意報」を出すこともあるため、地域の情報をこまめにチェックしておくと安心です。

冬眠前と明けの共通点

冬眠前のクマも明けたクマも、共通して「空腹で行動が活発になる」時期です。

つまり、人との遭遇が最も増えるのは冬眠中ではなく、その前後の季節。

春と秋、それぞれの行動特性を知っておくことで、安全な距離を保ちながら自然と向き合うことができます。

冬眠明けのクマはなぜ危険?

冬眠を終えたばかりのクマは、長い間ほとんど食べずに過ごしていたため、体のエネルギーを使い果たしています。

雪解けが始まる春先は、まず食べ物を探して活発に動き始める時期です。

この時期に人里へ近づくこともあり、人との遭遇リスクが高まります。

出没が増える時期(3〜5月)

冬眠明けのクマが動き出すのは、地域によって差はありますが、3月下旬から5月ごろにかけてです。

特に雪解けが早い地域では、山菜採りやハイキングと時期が重なるため注意が必要です。

人が山に入る時間帯(朝・夕方)とクマの行動時間帯が重なると、遭遇する可能性が高くなります。

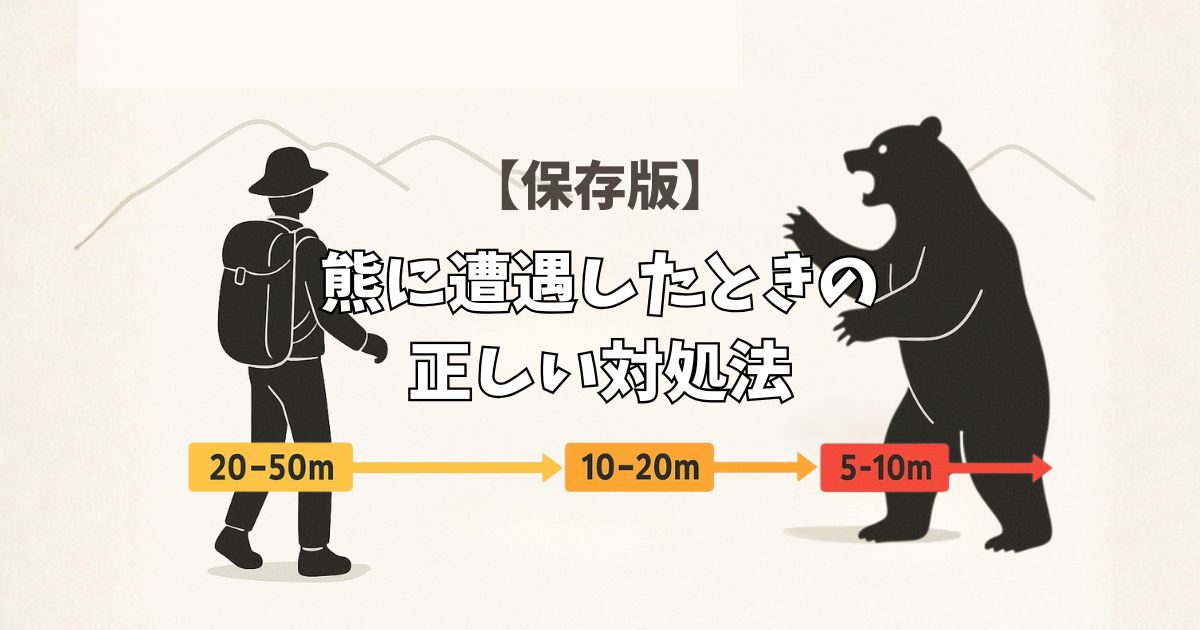

人が注意すべきポイント

冬眠明けのクマは食べ物を求めて広い範囲を歩き回るため、思わぬ場所で出会うことがあります。

山や森に入るときは、次のような対策を意識しておきましょう。

- 鈴やラジオなど音の出るものを持ち歩く

- 一人での山歩きを避ける

- ゴミや食べ物の残りを山に捨てない

- クマを見かけても近づかず、静かにその場を離れる

これらはシンプルですが、遭遇事故の多くを防ぐ効果があります。

出没が増える背景

冬眠明けにクマが人里へ現れる背景には、いくつかの環境要因もあります。

たとえば、秋のドングリや木の実が不作だった年は、春先に食料が足りず山を下りてくることがあります。

また、里山の管理が減り、人の気配が薄くなったこともクマの行動範囲を広げています。

人とクマが安心して共存していくためには、「ただ怖がる」のではなく、

クマの行動を正しく理解し、距離を保つ工夫を続けることが大切です。

ヒグマとツキノワグマの冬眠の違い

日本に生息する熊は「ヒグマ」と「ツキノワグマ」の2種類ですが、冬眠の時期や過ごし方には明確な違いがあります。

それは、住んでいる地域の気温や積雪量の差によるものです。

ヒグマは北海道に生息し、長い冬を完全に眠って過ごす傾向があります。積雪量が多く気温も低いため、10月下旬には巣穴に入り、春先の3月ごろまで出てきません。

一方のツキノワグマは、本州や四国など温暖な地域に多く見られ、地域によっては冬眠を短期間で終えることもあります。

その土地の気候や食料事情に合わせて、柔軟に行動を変えているのです。

ヒグマの冬眠期間と特徴

ヒグマは、厳しい寒さと雪に覆われる北海道の自然環境の中で暮らしています。

冬の間はほとんど外に出ず、深い眠りのような状態を保ちます。

北海道のヒグマは、10月下旬〜11月上旬ごろに巣穴へ入り、翌年3月下旬〜4月上旬に目覚めることが多いといわれています。

巣穴の中は草や苔などで丁寧に整えられ、外気の冷たさをしっかりと遮断。

メスのヒグマはこの巣穴の中で出産を迎え、春に目覚めるまで子を抱いて過ごします。

母熊が子熊を守る姿は、厳しい自然の中でも温もりを感じさせる情景です。

ツキノワグマの冬眠期間と特徴

いつものクマ山で、今日冬眠穴から出てきたばかりのツキノワグマを確認。肩や脇腹の毛がまだ濡れていました。

— yoshi (@fieldnote0014) April 14, 2019

動作は緩慢で、一日中半径30mの範囲内に居て、地面にわずかに生えている草を食べたり、オニグルミの枝やヤマブドウのツルをかじったりして過ごしていました。#ツキノワグマ#冬眠明け pic.twitter.com/iCwQ6pxAi0

ツキノワグマは、ヒグマに比べると冬眠の深さがやや浅いとされています。

本州の中でも、雪が少ない地域では冬の間も短時間だけ巣穴から出ることがあります。時には暖かい日差しに誘われて動くこともあり、環境の変化に非常に敏感です。

ただし、気温が急激に下がると再び巣穴に戻り、体を休めて春を待ちます。

こうした柔軟な冬の過ごし方が、ツキノワグマの生存戦略のひとつといえるでしょう。

冬眠の違いが示す生態の多様性

同じ熊でも、住む環境や気候によって生き方が大きく異なります。

ヒグマは長く静かな眠りを選び、ツキノワグマは季節の変化を感じ取りながら柔軟に生きる。

どちらも自然の中で生き抜くための知恵であり、長い年月をかけて培われた“調和のかたち”です。

熊の冬眠を知ることは、自然のリズムをもう一度見つめ直すきっかけにもなりますね。

まとめ|熊の冬眠から自然環境を考える

熊の冬眠は、寒さと飢えをしのぐための生きる知恵です。

気温の変化を感じ取り、食料を蓄え、命を守るために静かな眠りにつく。その一つひとつの行動には、自然と調和しながら生きる力が表れています。

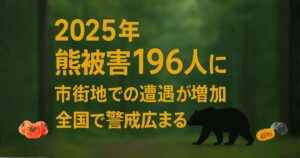

しかし近年は、暖冬や人間の生活圏の拡大によって、熊の生態が少しずつ変化しています。冬眠しない熊の出没や、春先の人身被害が増えていることも、その現れといえるでしょう。

私たちが熊の冬眠を学ぶことは、単に動物の知識を得ることではありません。気候変動や環境破壊など、自然との向き合い方を考える手がかりになります。

森や山の静かな時間を守ることは、熊の命を支えることでもあり、その豊かな循環の中で、人もまた生かされているのだと気づかされます。

あわせて読みたい|熊についてもっと知ろう

熊たちが、野生ではどこに暮らしているのかをチェック。

熊がいない県はどこ? なぜいないのかを徹底解説。

ヒグマとツキノワグマの違いを徹底比較。

世界の熊は何種類?最大の熊や危険な熊もランキングに。

登別温泉からアクセス抜群!山頂で出会うエゾヒグマの姿を現地レポート。

熊に遭遇したときの安全ガイド

熊の冬眠についての記事はこちら

“黒い熊”の正体を知る!世界と日本の熊の毛色の違いもわかりやすく。

全国にあるクマの牧場はこちら

実際の獣害やヒグマの生態に興味を持った人におすすめの読み物。

野生の熊との共存を考える上で知っておきたい、最新2025年のクマ被害情報

2024年のクマ被害情報

ヒグマについて知りたい人はこちら↓

ツキノワグマについて知りたい人はこちら↓

熊の保護や研究、動物関連の仕事に興味がある方におすすめ。

この記事の執筆者 / 監修者

-

動物専門・ペット特化のWebライター・ディレクター・デザイナー。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、大手企業で広報や編集校正の仕事を経て、猫専門ペットホテル猫専門ペットホテル・キャッツカールトン横浜代表、動物取扱責任者、愛玩動物飼養管理士。

幼少期から犬やリス、うさぎ、鳥、金魚など、さまざまな動物と共に過ごし、現在は4匹の猫たちと暮らしています。デザインと言葉で動物の魅力を発信し、保護活動にもつなげていきたいと思っています。

2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える

2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える 2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説

2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説 研究・調査2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介

研究・調査2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介 2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え

2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え