熊がいない県や日本全体の分布、そして2025年の出没傾向を、地図と表でわかりやすく整理しました。

まずは「熊がいない(または定着未確認)県」を一覧化し、次に34都道府県の生息地マップと最新の出没リンク集へ。

登山・観光・里山活動の前に、自分の県の状況を即確認できる総合ガイドです。

日本の熊の生息地(結論)

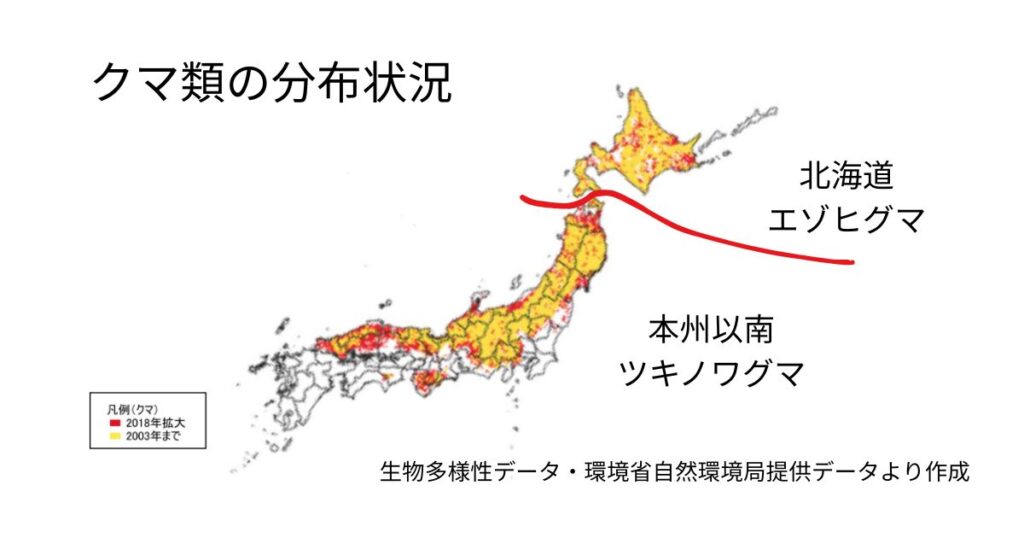

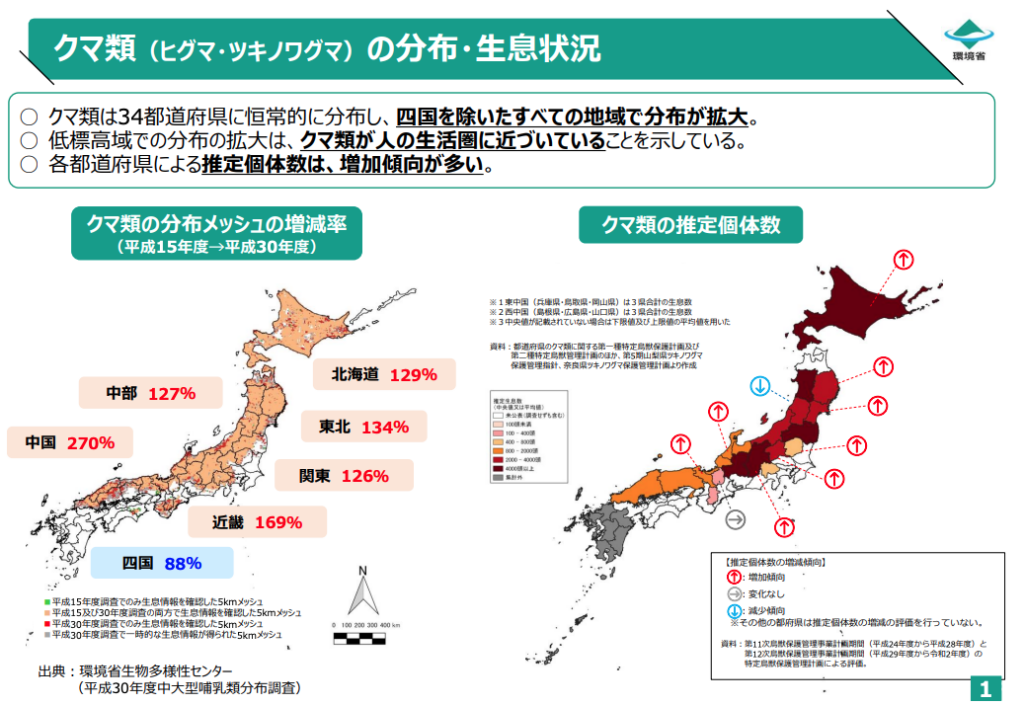

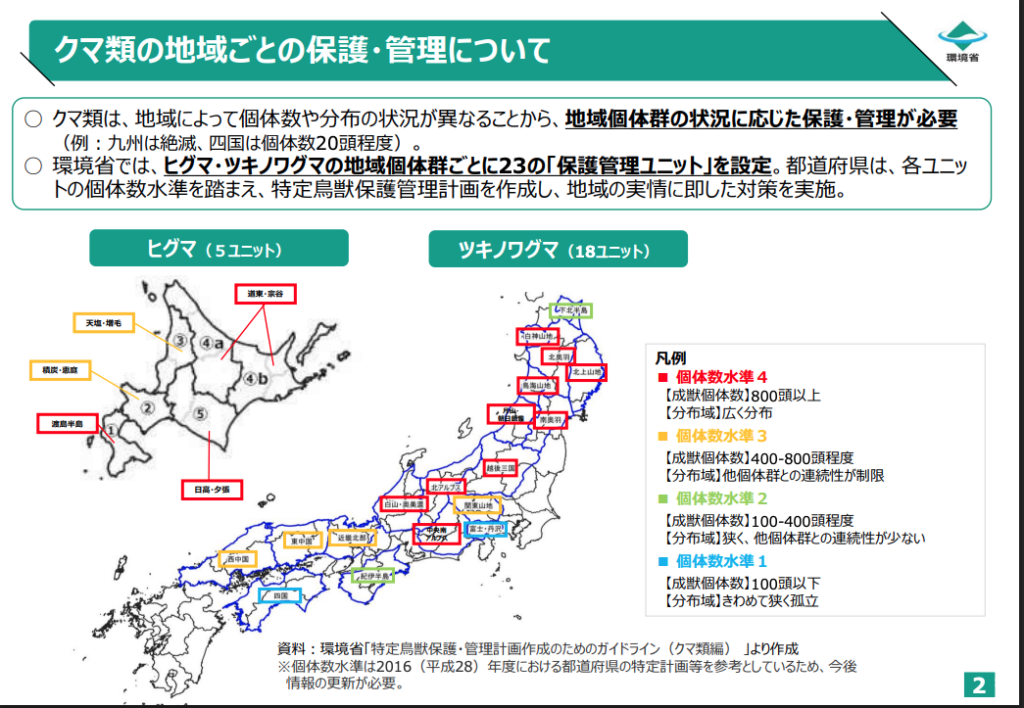

日本にはツキノワグマとヒグマ、2種類のクマが生息しています。

本州・四国にはツキノワグマが分布し、北海道にはツキノワグマはおらずヒグマのみが生息します。

ツキノワグマは東北や中部に大きな個体群を持つ一方で、四国では十数頭規模、九州ではすでに絶滅とされるなど地域差が大きいのが特徴です。

今年(2025年)熊が目撃された市町村をまとめてみた、というXの投稿が話題です。

今年熊が目撃された市区町村をまとめてみた pic.twitter.com/Jm2M97zzcu

— える (@L_yukisuki) October 18, 2025

登山や観光で山に入る人にとって「どこにクマがいるのか」を知ることは安全対策の第一歩。この記事では、都道府県ごとの生息状況と最新の出没傾向、安全に自然を楽しむためのポイントをわかりやすくまとめます。

クマの活動は季節や餌の豊凶に左右されるため、春の山菜採りや秋のドングリ不作の年には人里での遭遇が増える傾向があります。

登山やキャンプ、里山での活動の際には、事前に自治体が発信する最新の「出没情報」や「注意喚起」を必ず確認し、クマ鈴・ラジオ・食料管理といった基本的な安全対策を徹底しましょう。

都道府県別クマ分布

恒常的に生息が確認されるのは34都道府県です。

| 地域 | ツキノワグマが確認されている都道府県 |

|---|---|

| 北海道 | 北海道(ヒグマのみ、ツキノワグマ不在) |

| 東北 | 青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県 |

| 関東 | 茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/東京都/神奈川県 |

| 北陸 | 新潟県/富山県/石川県/福井県 |

| 中部 | 山梨県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県 |

| 近畿 | 滋賀県/京都府/大阪府/三重県/奈良県/和歌山県/兵庫県 |

| 中国 | 鳥取県/岡山県/島根県/広島県/山口県 |

| 四国 | 徳島県/高知県(※愛媛県も石鎚山地周辺に極小個体群あり) |

| 九州 | 生息確認なし |

ここからは地域ごとの特徴を要点で解説します。東北・中部は大個体群、四国は極小、九州は絶滅扱い、北海道はヒグマのみが基本線。

北海道|ヒグマのみ分布

北海道にはツキノワグマは生息していません。代わりに生息しているのは、世界的にも大型の「ヒグマ(エゾヒグマ)」です。

本州以南で見られるツキノワグマとは別種で、体格も行動範囲も大きく異なります。

そのため「ツキノワグマ 北海道」で検索すると混乱する人が多いのですが、北海道のクマはすべてヒグマです。

登山やキャンプではツキノワグマ用ではなく、ヒグマを想定した安全対策(食料管理・クマよけスプレー携帯など)が必須となります。

ヒグマについてはこちら↓

北海道自然環境局(自然環境課・野生動物対策課)の公式サイトで出没情報を見てみる!>>

北海道自然環境局ヒグマ出没情報【市町村ヒグマ関連情報リンク集】を見てみる!>>

東北地方のツキノワグマ生息状況(日本最大の分布域)

東北地方は日本で最もツキノワグマが多く生息している地域です。特に岩手県は全国最大級の個体数を誇り、青森・秋田・山形・福島も山岳地帯を中心に安定した個体群が確認されています。

春の山菜採りや秋の実り不足の年には人里への出没も多く、登山や観光の際は十分な注意が必要です。ここでは東北5県ごとの生息状況と特徴をまとめます。

〔出典:環境省東北地方環境事務所野生生物課〕

青森県|白神山地に安定した個体群

青森県では世界自然遺産・白神山地を中心にツキノワグマの安定した生息が確認されています。個体数は比較的多く、秋のブナ林や山菜採りシーズンには人里近くでの目撃も増える傾向があります。

岩手県|全国最大級の個体群

岩手県は令和2年度末時点で推定3,700頭、2024年推計で1,937~3,861頭(中央値2,718頭)と全国最大規模。

県内山林はほぼ全域が生息地で、ヘアトラップ調査で科学的に管理されています。

岩手県のツキノワグマ被害防止対策(岩手県環境生活部自然保護課)

ツキノワグマによる人身被害状況・出没状況(岩手県)を見てみる!>>

秋田県|出没ニュースが多い県

全域にツキノワグマが広く生息。出没件数は2番目に多く、2025年も多数の出没警報・注意喚起が発令されています。

春の山菜採り・タケノコ採りシーズンに出没増、県が「出没警報」や注意を呼びかけています。

出典:秋田県「ツキノワグマ出没情報」

宮城県

宮城県では県北部の山岳地帯(栗駒山や船形山など)を中心にツキノワグマの生息が確認されています。県全域に安定した大規模な個体群はありませんが、北東北や山形からの分布とつながっており、登山道や里山での目撃も時折報告されています。

宮城県公式Webサイト「クマに関する情報」のページを見てみる!>>

山形県|出羽三山や朝日連峰に広く分布

山形県では出羽三山や朝日連峰、飯豊山地などの山岳地帯にツキノワグマが生息しています。

県内で市街地や山間部を中心に多数のツキノワグマ目撃事例が報告され、詳細な最新の目撃マップも公式サイトから確認できます。

福島県|会津を中心に広く分布

福島県もツキノワグマが広く分布する県のひとつで、とくに会津地方や奥羽山脈沿いでの生息が確認されています。

福島県の公式サイトでは、毎年ツキノワグマの目撃や出没が多数発生しており、「ツキノワグマ出没特別注意報」を令和7年9月15日まで発令しています。

関東地方(都市近郊の熊生息地)

関東地方におけるツキノワグマの分布は、山岳地帯を中心に広がりつつも、県によって生息状況は大きく異なります。栃木・群馬・埼玉・山梨では比較的安定した生息地が形成されており、日光や那須連山、赤城山、奥秩父、富士山北麓などは代表的な分布地域です。東京都では奥多摩、西多摩地域で局所的に確認され、秩父や山梨方面から移動してくる個体も存在します。

一方、茨城県北部では目撃例や痕跡が断続的にあるものの、定着は確認されていません。神奈川県丹沢山地のクマは推定40頭前後と極めて少なく、希少な存在として保全上の注目を集めています。千葉県についてはこれまで生息を示す公式データはなく、関東圏における分布は主に内陸・山岳部に偏っているのが現状です。

栃木県|日光を中心に安定した生息

栃木県は関東でも代表的なツキノワグマの生息地で、奥日光や那須連山を中心に広く分布しています。

群馬県|赤城山・谷川岳に生息

群馬県では赤城山や谷川岳などの山岳地帯を中心にツキノワグマが確認されています。

山梨県|富士山北麓や南アルプスに分布

山梨県は中部地方に分類されることもありますが、関東圏からの利用者が多いため紹介します。富士山北麓や南アルプスなどにツキノワグマが広く分布しており、特に登山客の多い地域での目撃が頻発します。

東京都|奥多摩に局所的な生息

東京都では23区部や平野部にツキノワグマは生息していませんが、西部の奥多摩山地では目撃例があります。個体数を示す詳細データは少ないものの、秩父山地や山梨方面とつながる山域で移動個体が確認されています。

埼玉県|秩父山地を中心に生息域あり

埼玉県では秩父地域(両神山、奥秩父連山、小鹿野町、皆野町、寄居町など秩父西部)を中心にツキノワグマが生息し、毎年出没・人身被害も報告されています。県西部・北部の山間部が主な生息域となります。埼玉県レッドデータブックで「準絶滅危惧」に指定されています。

茨城県|北部山地で目撃は断続的

2025年時点でも「恒常的な生息域ではない」と茨城県自身が発表。北部の大子町・常陸太田市・高萩市・北茨城市でごくまれな目撃・痕跡・被害があるものの、定着した個体群は確認されていません。管理計画上は「非定着」扱いです。

神奈川県|丹沢山系に生息

丹沢山地(神奈川県)のツキノワグマは生息数40頭前後と推定されており、非常に希少でレッドデータブック記載。

千葉県|生息データは見つからず

千葉県ではツキノワグマの生息を示す公式データがなく、森林はあるものの、安定した個体群は確認されていません。

関東地方では珍しい「完全なクマ不在県」とされています。

日本のツキノワグマは「黒い熊」と呼ばれることもありますが、アメリカクロクマやホッキョクグマとは別種です。

👉 違いをまとめた 黒い熊(アメリカクロクマ・ツキノワグマ・白熊の違い)解説記事 もぜひ参考にしてください。

中部地方のツキノワグマ生息状況(国内有数の熊生息地)

新潟県|上越から妙高・越後山脈に分布

新潟県は上越地方や妙高山系、越後山脈などの山岳地帯にツキノワグマが生息しています。

長野県|国内有数の大個体群

長野県は日本でも有数のツキノワグマの生息地で、北部から南アルプスにかけて広い分布があります。令和2年度の調査では中央値で7,000頭規模と推定され、全国でも最大級の個体群です。登山者が多い北アルプスや八ヶ岳周辺では出没情報も多く、県はゾーニングや捕獲管理を行いながら、人とクマの共生を模索しています。

岐阜県|飛騨山脈や白山周辺に生息

岐阜県では飛騨山脈や白山周辺にツキノワグマが広く分布しています。県の推定では数百頭規模の個体群が確認されており、白川郷など観光地にも近い地域で出没することがあります。

山梨県|富士山北麓・南アルプスに広い分布

関東に記載。

関西・近畿のツキノワグマ生息状況(紀伊半島を中心とした熊生息地)

大阪府 | 確実なデータは少ない

大阪府でツキノワグマの安定した生息域は確認されていません。隣接する奈良・和歌山の紀伊山地から迷入する可能性があり、まれに目撃情報が報告される程度です。

滋賀県|比良山地や伊吹山に分布

滋賀県は近畿地方の中でもツキノワグマの分布が比較的多い地域です。比良山地や伊吹山、鈴鹿山脈などの山岳地帯に安定した個体群が生息しており、登山道での目撃例も報告されています。

奈良県|大台ケ原や大峰山系に分布

奈良県では大台ケ原・大峰山系を中心にツキノワグマが生息しています。

和歌山県|紀伊半島南部の分布は限定的

和歌山県では紀伊山地の北部にツキノワグマが生息していますが、南部では記録が少なく、局所的な分布にとどまります。県は絶滅危惧Ⅱ類に指定し、保護管理を行っています。

三重県 | 紀伊山地で確認あり

三重県北部の鈴鹿山脈や紀伊山地の一部でツキノワグマの生息が確認されています。県内の個体数は多くはなく、奈良・和歌山と連続する山地を行き来していると考えられます。

京都府|北山や丹波高地に分布

京都府のツキノワグマは北山や丹波高地を中心に分布しており、京都市内に近い地域でも目撃例があります。市街地と山地の距離が近いことから、人里での出没が課題になっています。

兵庫県|氷ノ山や六甲山地で確認

兵庫県では氷ノ山や但馬地方、六甲山地でツキノワグマの生息が確認されています。県北部に安定した個体群があり、近畿地方における重要な生息地のひとつです。一方で六甲山地は現在の生息域は限定的。

中国地方のツキノワグマ生息状況(西日本の熊生息地)

鳥取県|大山を中心に生息

鳥取県では大山や中国山地にツキノワグマが生息しており、県の調査でも安定した個体群が確認されています。

島根県|中国山地に広く分布

島根県は中国山地全域(脊梁部を中心)に分布し、広域に目撃・捕獲記録があるとするのは事実です。環境省・WWFによる生息域面積や推定個体数もかなり広域に及びます。

岡山県|北部山岳地帯に局所分布

岡山県では北部・中国山地に分布しています。南部平野部では出没・生息記録はありません。2025年時点で推定生息数は763頭と最新調査で公表されており、安定した個体群ながら減少傾向も見られる状況です。

広島県|中国山地西部に分布

広島県では中国山地西部にツキノワグマが分布しています。

山口県|西部は生息確認が少ない

山口県では中国山地東部にかけてツキノワグマの生息が確認されていますが、西部では記録が少なく、分布は限定的です。県は絶滅危惧Ⅱ類に指定しており、保護と共生の取り組みが行われています。

四国地方のツキノワグマ生息状況:日本でもっとも危機的な熊生息地

四国地方のツキノワグマは約20頭。(2023年)。四国でのツキノワグマ分布は「剣山山系とその周辺(徳島県・高知県)」に極めて限定されています。

環境省のレッドリストでも絶滅危惧ⅠA類に指定されています。

観光や登山で遭遇する可能性は低いですが、万一の遭遇を想定した安全対策が求められます。

〔出典:環境庁レッドリスト | 林野庁四国管理局 | 四国ツキノワグマ保護プロジェクト〕

徳島県|剣山山系周辺を中心にツキノワグマの目撃が複数報告

徳島県では、剣山山系周辺を中心にツキノワグマの目撃が複数報告されています。県内の生息数は二十数頭と極めて少なく、徳島県は保護のための対応指針を定めて、目撃情報や被害防止策を周知しています。

登山などでの出会いを避けるため、クマスズ携帯やゴミの持ち帰りも呼びかけられています。

徳島県のツキノワグマについて(徳島県公式Webサイト) | 剣山山系にすむ ツキノワグマ (中国四国地方環境事務所)

高知県|愛媛県境の石鎚山地に局所分布

高知県では剣山山系、三嶺周辺でツキノワグマの生息や樹木への痕跡が確認されています。登山時は熊鈴などで人の存在を知らせる、ゴミの持ち帰りなど遭遇・誘引防止を徹底するよう呼びかけています。

香川県|公式な生息データなし

香川県は分布域の四国地方の“圏外”として扱われています。自治体のWebサイトに記載は見つかりません。

愛媛県|石鎚山地周辺に極小個体群

愛媛では1972年10月9日、小田深山の浪ヶ娘から野村部落を通過し、中山町影の浦のクリ園で捕獲された個体を最後に、確実な生息記録は得られていません。

九州地方のツキノワグマ生息状況(すでに絶滅とされる熊生息地)

九州にはかつてツキノワグマが生息していましたが、20世紀後半以降は公式な目撃や確実な痕跡がなく、現在は絶滅したと考えられています。

検索ユーザーの多くが「九州にまだいるのか?」と調べますが、答えは「絶滅」と明確に伝えることが大切です。

〔出典:環境省「レッドリスト」/林野庁「ツキノワグマ分布状況」〕

日本のツキノワグマは34都道府県に分布していますが、世界にはさらに多くの種類のクマが存在します。

👉 詳しくは 熊の種類一覧(世界の8種類) をご覧ください。

熊の生息が確認されていない地域について

日本には、長期的にクマの生息が確認されていない地域も存在します。

ただし「熊がいない県」については、判断方法や注意点が重要になるため、別記事で詳しく解説しています。

ヒグマの分布(北海道)

北海道に生息するヒグマは、日本最大の陸上哺乳類で、道内でも地域ごとに生息密度に大きな差があります。

特に道東・道北は森林面積が広く食物資源が豊富なため、安定した繁殖が可能で個体数も多い地域です。

一方、道南や札幌周辺では人との遭遇が増えており、都市部に近い“アーバンベア”が問題になっています。

道北のヒグマ(宗谷・上川エリア)

道北は広大な森林が広がるため、生息密度が比較的高い地域です。

特に大雪山系や天塩山地周辺では定着個体が多く、春〜秋にかけて目撃例が増える傾向があります。

道東のヒグマ(知床・阿寒・釧路エリア)

知床半島は国内でもっともヒグマ密度が高い地域の1つとして知られています。

阿寒・釧路周辺も餌資源が豊富で安定した繁殖が可能なため、道東全域で目撃数が多いのが特徴です。

道南のヒグマ(函館・渡島エリア)

道南は森林面積が限られるため、道北・道東に比べると生息密度は低めです。

それでも近年は市街地に近い場所での目撃例が増えており、道路周辺や住宅地付近での出没が問題になっています。

熊はどんな場所に住む?(生息環境)

熊は基本的に、エサが豊富で身を隠しやすい森林を中心に生活しています。

とくに落葉広葉樹の森は、ドングリなどの堅果類が多く、重要な食料源です。

一方、近年は里山・農地・集落周辺など、人の生活圏に近い場所での出没が増えています。

これは森林資源の減少や、木の実の不作による餌不足、放置された果樹や畑作物に誘引されることなどが背景にあります。

そのため熊は「山の奥にだけ住む動物」ではなく、低山・里山・森林周辺の農地など、多様な環境に適応できる大型哺乳類といえます。

出没しやすい場所と2025年の傾向

2025年は、全国的に熊の出没が多い年となっています。

とくに本州の里山や農地周辺での目撃が増えており、環境省の速報値では 4〜10月の人身被害が196件 と、昨年の2倍以上のペースです。

背景には、木の実の不作や個体数増加、人の生活圏との境界が曖昧になっていることが挙げられます。

都道府県別の熊情報は自治体サイトで確認できます

熊の出没情報や生息状況は、各都道府県の公式サイトで公表されています。

「熊がいない県かどうか」を含め、最新情報の確認方法については以下の記事で詳しく解説しています。

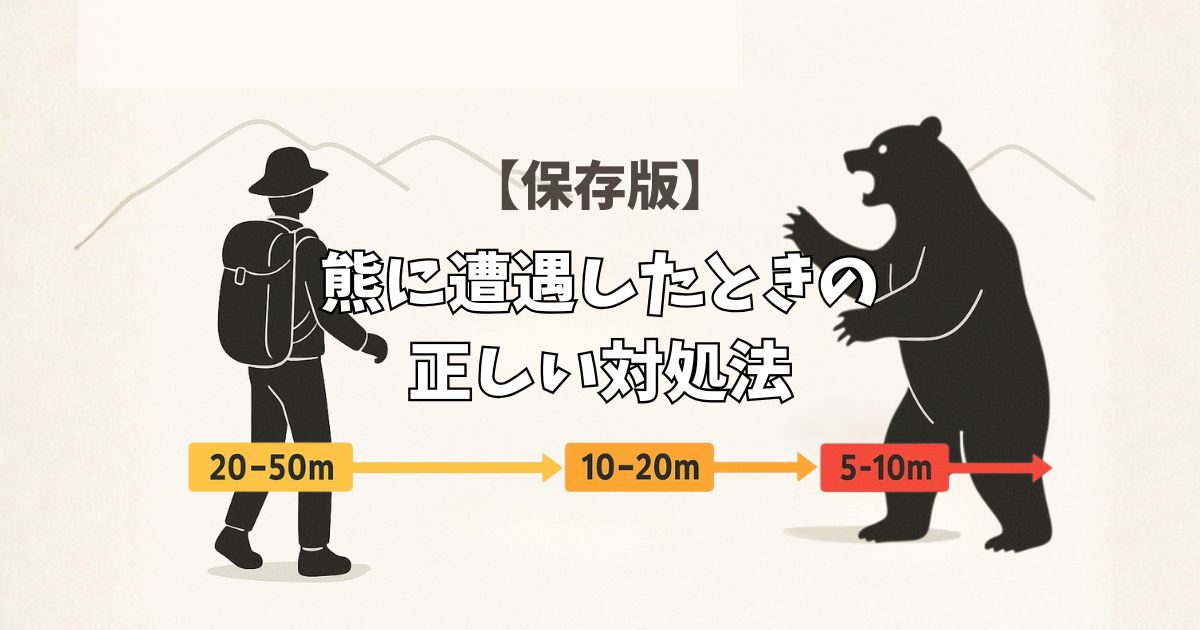

熊と遭遇しないための注意点(安全対策)

登山や散策中に熊と遭遇した場合、走って逃げるのはかえって危険です。

背を向けずゆっくりと距離を取ります。

早めに鈴や声で自分の存在を知らせることが大切です。

子熊を見かけた際は、母熊が近くにいるため絶対に近づかないようにしましょう。

▶熊に遭遇したときの正しい対処法!ヒグマ・ツキノワグマの安全マニュアルはこちら

よくある質問(FAQ)

- 日本で熊がいない県は?

-

“完全にいない”と断定できる県は少数です。

九州全県・沖縄・千葉などは「熊がいない地域」として扱われます。

ただし隣県からの一時的な出没や迷入は起こり得るため、最新の自治体発表で確認を。 - ツキノワグマは日本のどこに生息していますか?

-

本州・四国。東北・中部に大個体群、四国は極小、九州は絶滅扱い。北海道はヒグマのみ。

- 自分の住む県にクマがいるかどうか、どう調べればいいですか?2025年の出没情報の見方は?

-

最も確実なのは都道府県庁や市町村の公式ページ。

トップや防災ページに「クマ出没情報」「注意報」「出没マップ」がまとまっています。この記事の都道府県リンク集から該当自治体へ飛び、更新日と発生エリアを必ず確認して行動を判断しましょう。 - クマに遭遇したらどうすればよいですか?

-

走って逃げるのは危険です。落ち着いて後退し、大声を出すなどして刺激しないようにしてください。普段からクマ鈴やラジオを携帯し、食べ物を放置しないなど、遭遇を避ける工夫が重要です。

- 北海道はツキノワグマがいますか?

-

いいえ。北海道はツキノワグマ不在で、生息するのはヒグマ(エゾヒグマ)のみです。体格・行動圏・事故リスクが本州のツキノワグマより高く、食料管理・テント運用・クマスプレーなどヒグマ前提の装備と行動規範が必須。

北海道内の公式ページから出没情報をチェックしましょう。

最後に、今年の出没傾向を踏まえた安全な過ごし方をまとめます。

まとめ|2025年のクマ出没に備えて

ツキノワグマやヒグマの出没は、近年ますます人里に近い場所でも報告されています。山菜採りや登山、キャンプなど自然に親しむ機会が増える季節ほど、最新の出没情報を確認することが大切です。自分の住む地域や出かける先に「クマが生息しているか」「いないか」を知ることが、安全対策の第一歩。

熊鈴やラジオを携帯し、食べ物を放置しないなど、基本的な行動を心がけましょう。2025年も自然を楽しむために、正しい知識と準備でクマとのトラブルを未然に防ぎましょう。

あわせて読みたい|熊についてもっと知ろう

熊たちが、野生ではどこに暮らしているのかをチェック。

熊がいない県はどこ? なぜいないのかを徹底解説。

ヒグマとツキノワグマの違いを徹底比較。

世界の熊は何種類?最大の熊や危険な熊もランキングに。

登別温泉からアクセス抜群!山頂で出会うエゾヒグマの姿を現地レポート。

熊に遭遇したときの安全ガイド

熊の冬眠についての記事はこちら

“黒い熊”の正体を知る!世界と日本の熊の毛色の違いもわかりやすく。

全国にあるクマの牧場はこちら

実際の獣害やヒグマの生態に興味を持った人におすすめの読み物。

野生の熊との共存を考える上で知っておきたい、最新2025年のクマ被害情報

2024年のクマ被害情報

ヒグマについて知りたい人はこちら↓

ツキノワグマについて知りたい人はこちら↓

熊の保護や研究、動物関連の仕事に興味がある方におすすめ。

この記事の執筆者 / 監修者

-

動物専門・ペット特化のWebライター・ディレクター・デザイナー。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、大手企業で広報や編集校正の仕事を経て、猫専門ペットホテル猫専門ペットホテル・キャッツカールトン横浜代表、動物取扱責任者、愛玩動物飼養管理士。

幼少期から犬やリス、うさぎ、鳥、金魚など、さまざまな動物と共に過ごし、現在は4匹の猫たちと暮らしています。デザインと言葉で動物の魅力を発信し、保護活動にもつなげていきたいと思っています。

動物の雑学2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える

動物の雑学2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える 2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説

2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説 動物の雑学2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介

動物の雑学2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介 2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え【終活】

2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え【終活】