ヒグマとツキノワグマ——どちらも日本で暮らすクマですが、その生態や性格、大きさ、危険性には大きな違いがあります。

ヒグマは北海道にのみ生息する日本最大の陸上動物で、圧倒的な体格と力を誇ります。一方、ツキノワグマは本州・四国に分布し、臆病ながらも人里に姿を現すことのある存在です。

この記事では「どっちが強い?」「危険なのは?」「大きさの違いは?」といった気になる疑問に答えながら、両種の特徴を徹底比較します。遭遇時の安全対策や文化的背景も合わせて紹介するので、自然と正しく向き合うための知識が得られるはずです。

本記事では、ヒグマとツキノワグマの 分類、体格、生態、性格などをわかりやすく比較していきます。この記事を読むことで、自然への理解を深めるだけでなく、実用的な知識を身につけることができます。

ヒグマとツキノワグマの違いを楽しく学び、自然と共存する知恵を一緒に身につけましょう!取材で撮影した「人とヒグマのリアルな大きさ比較写真」も必見です!

結論|ヒグマとツキノワグマの最大の違い(危険性・生息地・体格)

ヒグマとツキノワグマはどちらもクマ科に属する大型哺乳類ですが、分類学的位置と生息地には大きな違いがあります。

以下の表で、ヒグマとツキノワグマを比較してみましょう。

| 項目 | ヒグマ(Ursus arctos) | ツキノワグマ(Ursus thibetanus) |

|---|---|---|

| 分類 | 哺乳綱 ネコ目 クマ科 クマ属 | 哺乳綱 ネコ目 クマ科 クマ属 |

| 学名 | Ursus arctos | Ursus thibetanus |

| 主な生息地 | 北米、ヨーロッパ、ロシア、日本(北海道) | アジア全域(現在の分布域は,東は日本から西はイランまでのアジア地域に限られています) |

| 漢字表記 | 羆 | 月輪熊 |

| 英語表記 | brown bear | Asian black bear |

| 日本国内の分布 | 北海道のみ | 本州、四国 |

| 生息環境 | 森林、湿地、高山、草原 | 山地森林、低地森林 |

分類と名前の違い

ヒグマとツキノワグマは同じクマ属ですが、分類・学名は異なります。

ここでは、両種の基本的な位置づけを整理します。

分類と学名

- ヒグマは「Ursus arctos」

- ツキノワグマは「Ursus thibetanus」

と分類され、どちらもクマ属に含まれています。

漢字表記:「羆」と「月輪熊」

- ヒグマ:「羆(ヒグマ)」は力強さを象徴する漢字。

- ツキノワグマ:「月輪熊(ツキノワグマ)」は胸の白い「三日月模様」に由来しています。

英語名の違い(ブラウンベア / アジアンブラックベア)

- ヒグマ:英語名は「Brown Bear(ブラウンベア)」。その毛色が名前の由来です。

- ツキノワグマ:英語名は「Asian Black Bear(アジアンブラックベア)」。黒い毛色とアジア中心の分布を反映しています。Moon Bearという呼び名もあるようですよ。

生息地と分布の違い

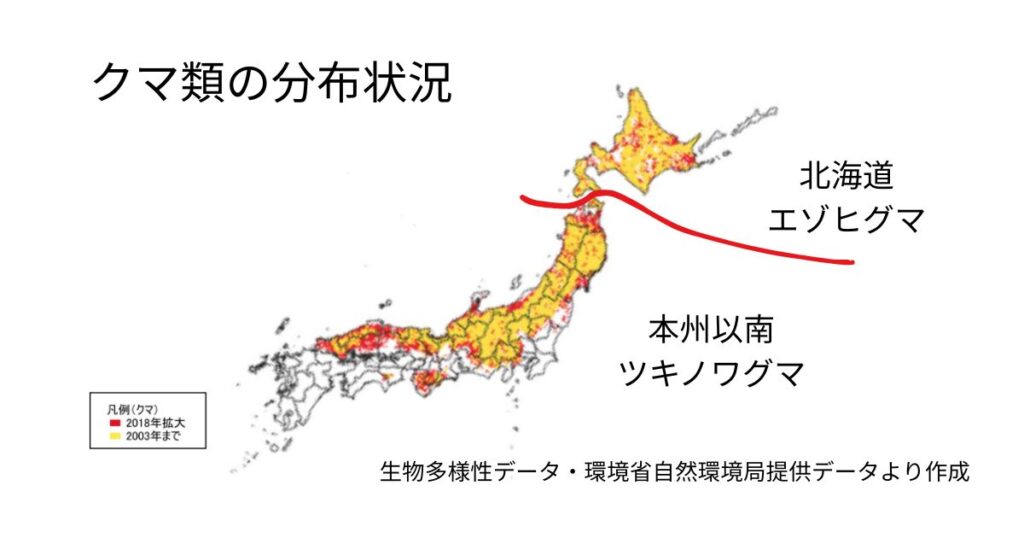

ヒグマとツキノワグマは、日本国内でも生息地が大きく分かれています。ヒグマは北海道のみに生息し、本州以南では見られません。一方、ツキノワグマは本州・四国に分布し、かつて九州にもいましたが現在は絶滅したと考えられています。

世界規模で見ると、ヒグマは北半球全域に広がるグローバルな種で、北米やヨーロッパ、ロシアなどに分布。ツキノワグマはアジアを中心に、東は日本から西はイランまで生息しています。

このように、地理的な違いは両種を見分ける大きなポイントです。

日本国内の分布(北海道 vs 本州・四国)

ヒグマとツキノワグマは、どちらも「クマ」として知られる動物ですが、その生態や行動、見た目には多くの違いがあります。

日本国内では主に北海道に生息するヒグマと、本州から四国に生息するツキノワグマ。

日本国内ではヒグマが北海道に生息。

北海道にはツキノワグマは生息していません。

ツキノワグマは本州(千葉を除く)、四国で見られます。九州では1940年代に絶滅したと考えられています。(環境庁)

ツキノワグマの生息地について詳しく解説した記事はこちら↓

世界での分布(ヒグマ=北半球全域、ツキノワ=アジア中心)

ヒグマは広域に分布するグローバルな種。ヒグマは北半球全域に広がり、特に北米やロシア、北ヨーロッパでよく知られています。亜種としてはグリズリーやハイイログマなど。

一方で、ツキノワグマの現在の分布域は,東は日本から西はイランまでのアジア地域に限られています。(環境庁)

分布が確認されている国は,イラン,アフガニスタン,パキスタン,インド,ネパール,ブータン,中国,バングラディシュ,ミャンマー,タイ,ラオス,カンボジア,ベトナム,北朝鮮,韓国,ロシア,台湾,日本です。(環境庁)

生息環境の違い(森林・高山・里山など)

ヒグマは湿地や高山、森林地帯など多様な環境に適応する能力を持っています。

ツキノワグマは森林地帯を主な生息地とし、食料を求めて人里近くに現れることもあります。

見た目と体格の違い

見た目の違いも両者を区別する大きなポイントです。ヒグマは茶色や黒褐色の体毛を持ち、がっしりとした大型の体格が特徴です。

対してツキノワグマは黒い毛並みに、胸元に白い「三日月模様」があり、これが名前の由来になっています。耳はやや尖り、体格はヒグマに比べて小柄で軽量です。

体長や体重を比べると、ヒグマは最大で2.5mを超えるのに対し、ツキノワグマは1.5m前後が一般的で、両者には明確なサイズ差があります。

毛色・胸の三日月模様

ヒグマ/ツキノワグマの毛色と模様を比べると、次のような違いがあります。

| 項目 | ヒグマ | ツキノワグマ |

|---|---|---|

| 毛色 | 赤茶~黒褐色など地域差が大きい | 黒っぽい毛色が中心 |

| 胸の模様 | 基本的になし | 白い「三日月模様」がある個体が多い |

ヒグマの毛色は地域によって変化し、北海道の個体は主に茶色や黒色をしています。

一方、ツキノワグマの特徴は胸にある白い「三日月模様」で、この模様が名前の由来にもなっています。

耳・尻尾など外見

ヒグマもツキノワグマも尾は非常に短いです。世界にはなぜクマのしっぽが短いのか、あちこちに昔話もありますよ。

体長・体重の比較

ヒグマとツキノワグマは見た目や体格が明らかに違います。それぞれの生態や行動にも影響を与えています。以下の表で体格や外見的特徴を比べてみました。

| 項目 | ヒグマ | ツキノワグマ |

|---|---|---|

| 体長 | 約1.5~2.8m | 約1.2~1.8m |

| 体重 | オス:300~500kg、メス:200~350kg | オス:50~150kg、メス:40~100kg |

| 毛色 | 茶色、黒色、金色(地域差が大きい) | 黒色(胸に特徴的な白い三日月模様あり) |

特に北米の「グリズリー」と呼ばれる亜種や、「コディアックヒグマ」などは、3m近くに達するものもあります。

こちらは、北海道登別クマ牧場に取材したとき、わたし(身長168cm)がヒグマの前に立ってみたものです。

こちらは、主人(身長175cm)が立ってみたものです。ヒグマの大きさがわかるかと思います。

クマは時速50〜60kmで走ります。動かない剥製でもこれだけの迫力なので、実際に遭遇したらまったく歯が立たないでしょう。

これに対し、ツキノワグマはヒグマの半分以下の体重で、体格も小柄です。

ヒグマについては登別クマ牧場の取材記事をぜひ読んでください。

行動と性格の違い

性格や行動パターンにも違いがあります。ヒグマは好奇心旺盛で大胆な行動を取る一方、縄張り意識が強く侵入者を威嚇する傾向があります。ツキノワグマは臆病で人を避ける性質があり、木登りも得意です。行動範囲は広いヒグマに対し、ツキノワグマは比較的狭い範囲で生活します。また、どちらも基本は昼行性ですが、人里に近い個体は人を避けて夜間に活動することもあります。遭遇の可能性は北海道ではヒグマ、本州ではツキノワグマの方が高いといえます。

大胆なヒグマ vs 臆病なツキノワグマ

ヒグマは好奇心旺盛で、未知のものに興味を示します。しかし、その反面、縄張り意識が強く、侵入者には威圧的な態度を取ることがあります。

これに対し、ツキノワグマは慎重で臆病な性格が特徴です。基本的には人間を避けようとしますが、追い詰められると威嚇することがあります。

木登りの得意さ

ツキノワグマは特に木登りが得意。

ヒグマも木には登る能力があります。ただ体が重いため、登る必要がなければ登らないということのようです。

| ヒグマ | ツキノワグマ |

|---|---|

| 体が重いので木に登らないこともある | 木に登る |

行動範囲と縄張り

ヒグマ・ツキノワグマとも縄張りを持ちません。

ヒグマは広い範囲を移動し、季節ごとに餌を求めて移動することが一般的です。

これに比べ、ツキノワグマは比較的小さなエリアで生活し、そのエリア内で食料を確保します。

ツキノワグマの行動範囲は1日に1〜3km、1年間で約10〜700平方kmです。

(環境省・信越自然環境事務所資料より)

活動時間帯(昼行性・夜行性の違い)

ヒグマとツキノワグマともに、山に生息する場合は昼行性ですが、人里近く生息するクマは人間を避けて夜行性と言われています。

いずれも、特に朝夕の薄明時に活発になります。

人との遭遇頻度

ともに、山間部や、人里近くに現れることもあります。

どちらが危ないかといえば、ヒグマは体が大きく力が強い分、攻撃されたときのダメージは大きいです。だからといってツキノワグマが危なくないわけではなく、被害を受けることもあります。

それぞれの特徴を理解することで、遭遇時のリスクを減らすことができます。

| 項目 | ヒグマ | ツキノワグマ |

|---|---|---|

| 危険性の度合い | 非常に高い(日本最大級の陸生動物) | 中程度(攻撃性はヒグマよりは低いが注意が必要) |

| 遭遇の頻度 | 北海道での分布で限定的 | 本州・四国の山間部や里山で遭遇する可能性あり |

食性と生態の違い

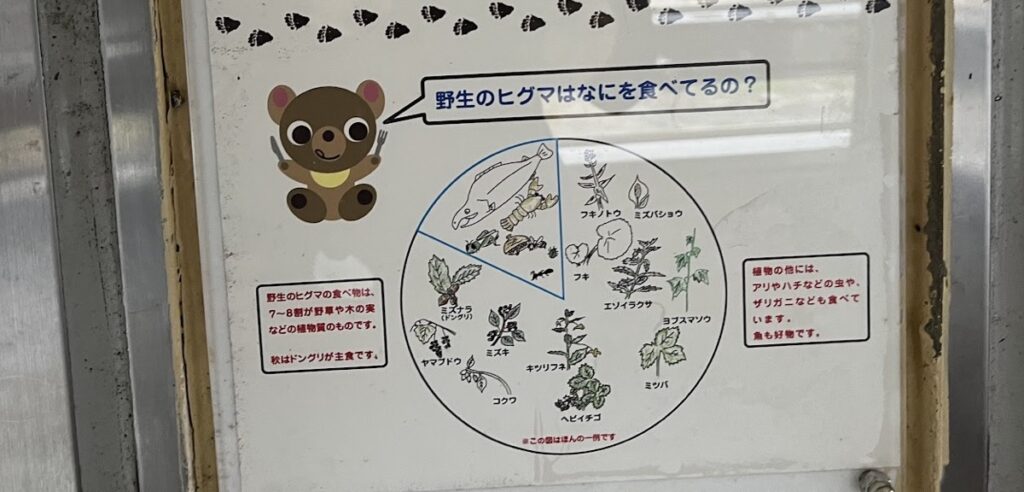

両種とも雑食性ですが、食べ物の選び方や比率に違いがあります。

ヒグマは鮭やエゾシカなどの動物を狩る力を持ち、秋にはドングリやベリーを大量に食べて冬眠に備えます。食事の3割ほどは肉食です。

対してツキノワグマは植物食に大きく依存しており、食事の9割が果実や木の実です。小動物や昆虫を捕らえることはあっても、大型の獲物を狩ることはほとんどありません。この違いは生態や行動範囲にも影響しています。

主な食性と好物

ヒグマは雑食性で、植物性の食事を多くとります。植物性の食事はヒグマの食生活の約7~8割を占め、サケや昆虫などの動物性の食事は2~3割程度です。

こちらは北海道登別クマ牧場の説明文です。わたしたちが思うよりも、ずいぶん植物依存で、野草、木の実、秋はどんぐりが主食です。

一方、ツキノワグマは、ヒグマよりは植物食に依存。食物の9割以上は植物です。木の実や果実、昆虫などを採集することが多いです。動物性食品を食べる頻度は少なく、草食性に近い傾向があります。

ヒグマについては登別クマ牧場の取材記事をぜひ読んでください。

捕食スタイルは?(狩り vs 採集中心)

ヒグマは圧倒的な力で動物を仕留めることが可能で、特に川で鮭を捕まえる姿は有名です。

それに対し、ツキノワグマは小動物や昆虫を捕まえる程度で、採集を主な食料確保の手段としています。

冬眠前に食べるものの違い

ヒグマは冬眠前にはベリー類やサケ、ドングリ、野草、山菜(フキなど)などの植物質を食べ、冬眠に備えます。

鮭はヒグマにとって冬眠前の栄養を蓄えたい時期に、とても魅力的なカロリーの高い食べ物。

ツキノワグマは普段の食事も植物性のものがヒグマより多いのですが、冬眠前にブナやクルミ、クリ、ミズナラなどのドングリや、ヤマブドウ、カキの実などの山にある食べ物をたくさん食べます。

秋はどちらもクマの食欲が最も旺盛な時期で、春の3倍ものエサを食べます。また、冬眠中は絶食し、排泄もしません。

強さ・危険性の違い(どちらが危ない?)

「どちらが強いのか?」は多くの人が気になる点です。体の大きさと筋力ではヒグマが圧倒的に上で、危険度もヒグマが高いとされています。

ツキノワグマは体格が小さく臆病な性格ですが、追い詰められると攻撃に転じることもあります。

一般的には(エゾ)ヒグマとツキノワグマでは危険度凶暴度は5対1から10対1と言われるほどに個体(体重)差も危険度も格差があります。(TMM製催涙スプレー取扱説明書)

力はどっちが強い?

体の大きさや力の強さから見ても、ヒグマのほうが圧倒的に強いといえます。

ただ、ヒグマとツキノワグマは生息環境が違うためバッタリ山の中で出会うことはなく、直接対決をしたわけではありません。

大きく力強いヒグマ、小柄で俊敏なツキノワグマという特徴があるといえますね。

危険度はどちらが高い?(ヒグマ5:ツキノワグマ1)

両者ともに野生動物である以上、人から近づいたり、むやみに刺激したりする行動は厳禁です。

ヒグマは日本最大の陸生動物で、体重は500kgを超える個体もいるため、その力は非常に強力で、一度攻撃された場合の被害は甚大。

一方、ツキノワグマは体格が小さく攻撃性も低いですが、威嚇されたり追い詰められると反撃してくることがあります。

どちらも攻撃された場合は脅威ですが、ヒグマのほうが体が大きく力が強いため、よりダメージが大きいといえるでしょう。

北海道にいるヒグマのなかには、エゾジカや家畜を食べて肉の味を覚えた個体がいて、食べるために人を襲ったりします。

一方東北にいるツキノワグマは基本的に人を食べず、パニックになって襲っているだけなので、致命傷を負わないよう耐えてやり過ごせば、生き残れる確率は高くなります」

(引用:Yahooニュース)

国内最大の陸上動物=ヒグマ/本州最大=ツキノワグマ

ヒグマは国内最大・ツキノワグマは本州最大の食肉類。他のヒグマ・ツキノワグマや人間を除いて天敵は存在しません。

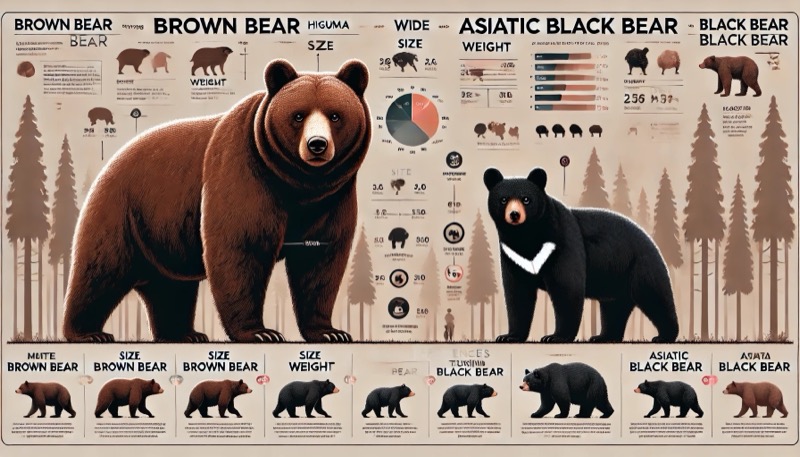

図解でわかる!ヒグマとツキノワグマの違い

文章だけでなく、図解で比較すると両者の違いがよりわかりやすくなります。体格・毛色・模様・耳の形など、外見の特徴を並べて見比べると一目瞭然です。生息地の分布図や体格比較のイラストを取り入れることで、読者は直感的に理解できます。視覚的に情報を補強することで、知識が定着しやすくなり、記事全体の理解度も高まります。

こちらはヒグマ(左側)とツキノワグマ(右側)の比較を、視覚的に分かりやすく描いたイラストです。

それぞれの特徴が一目でわかるよう、体格、毛色、模様などを強調しています。以下はイラストのポイントを解説。

表:ヒグマとツキノワグマの特徴比較

| 特徴 | ヒグマ | ツキノワグマ |

|---|---|---|

| 体格 | 非常に大きく、がっしりとした体格 | 小柄でスリムな体格 |

| 毛色 | 茶色(地域により黒や金色も) | 黒色、胸に白い三日月模様 |

| 行動特性 | 力強い | 俊敏 |

| 生息地 | 北海道 | 本州、四国、九州の森林地帯 |

- ヒグマ

ヒグマは、毛色が茶色く、全体的に大きくがっしりとした体格を持っています。 - 右側のツキノワグマ

ツキノワグマは黒い毛色に加え、胸に白い三日月模様があるのが特徴的です。体格は小柄でスリムな印象です。背景には日本の山地森林が描かれています。

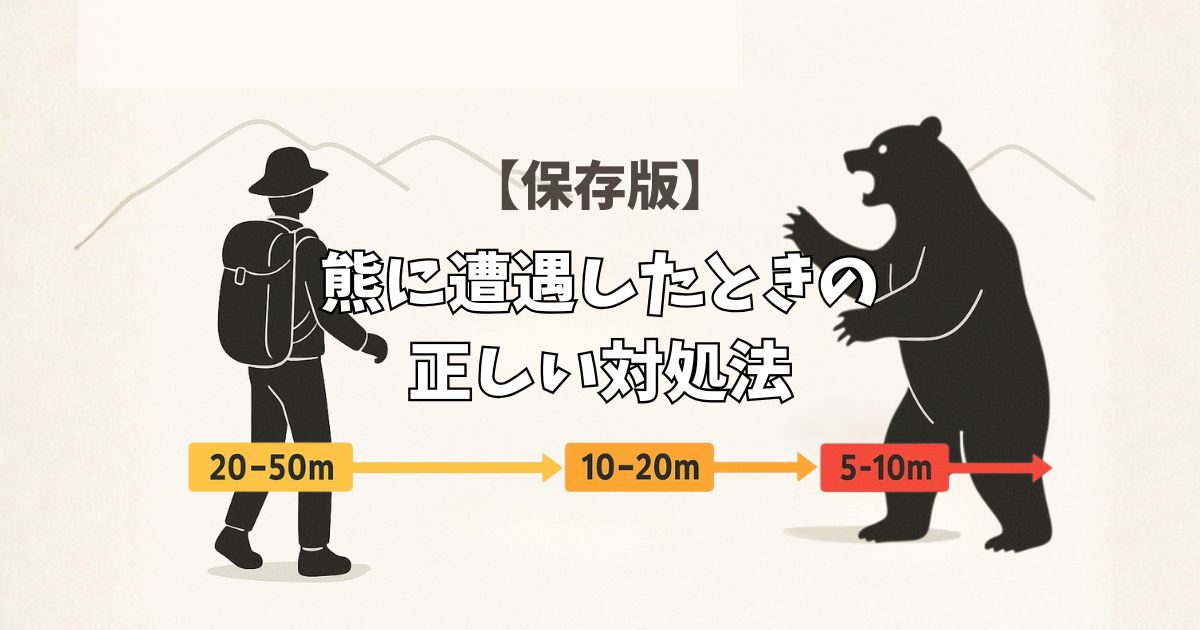

ヒグマ・ツキノワグマに遭遇したときの安全対策(保存版)

クマは本来おとなしい動物ですが、条件が重なると攻撃に転じることがあり、遭遇時には正しい対処が不可欠です。ここでは、両種に共通する安全対策と、**ヒグマ・ツキノワグマで異なる装備(クマスプレー)をわかりやすくまとめました。

ヒグマ・ツキノワグマはペット化できる?(結論:できない)

- どちらも完全な野生動物で、家庭飼育は不可能。

- 「慣れている個体」がいるのは、給餌や人間が近づきすぎた結果であり、本来の姿ではありません。

- 動物園・保護施設以外での飼育は禁止/危険性が極めて高い。

クマよけベルの役割と選び方

クマよけベルは “自分の存在を知らせるための道具” で、ヒグマ用・ツキノワグマ用の違いはありません。

役割

- 静かな山林で長時間音が続くことで、人との“ばったり遭遇”を避ける効果がある。

選ぶポイント

- 素材:真鍮・鉄・ステンレス(音質が異なる)

- 音量:広い山林なら大きめ/住宅地に近いエリアは小さめ

- 音の高さ:高音は抜けが良く、低音は響きやすい

- 消音機能:登山口や人里で便利

※「ヒグマ向け」「ツキノワ向け」という分類は販売上の説明であり、ベルの基本性能は共通。

クマとの遭遇を避けるための行動

- 一人で山に入らない(複数人数+会話が最強の予防)

- 鈴・ラジオ・手拍子などで定期的に音を出す

- フン・足跡・爪痕などを見たらすぐ引き返す

- 柿・栗・放置果実・外置きのペットフードなど、

クマを“学習”させる餌環境を必ず作らない - 登山道外の藪に不用意に入らない

クマスプレーは「ヒグマ用」と「ツキノワグマ用」で威力が違う

ユーザーが書いていた内容は正しいので、情報を整理して“わかりやすく・専門性あり”にまとめた改善版。

クマスプレーには2種類あります:

ヒグマ用

- 威力が非常に強い/長距離噴射

- 油性の成分で、環境・生体への負荷が大きい

- ヒグマ級の大型個体を止める前提のスペック

- ツキノワグマや人間へ向けて使うのは危険

ツキノワグマ(その他野生動物)用

- 中威力・近距離向け

- 人間へのリスクを考慮した水性タイプ

- ヒグマには弱すぎて効果が足りない

上の写真のタイプ(ツキノワ向け)は本州〜四国エリアに適正で正しい選択。

北海道のヒグマ地域では必ず“ヒグマ用”を携行します。

クマスプレーの正しい使い方(共通)

- クマと距離があるうちに、ゆっくり後退して距離を取る

- 背を向けて走らない

- 攻撃姿勢になったら、クマが向かってくる方向に向けてスプレー

- 万一倒れた場合は

両腕で首と後頭部を守り、うつ伏せで耐える

※自然公園法などの規定により、一部エリアでは持ち込み制限もあるため、事前確認が必要。

文化や昔話に登場する「熊」は地域で種類が違う

日本の文化や伝承に登場する「熊」は、実は地域によって指している種類が異なります。

- 北海道のアイヌ文化 → ヒグマ(キムンカムイ)

- 本州〜四国の昔話・ことわざ → ツキノワグマ

アイヌ民族にとってヒグマは「キムンカムイ(山の神)」として特別な存在で、儀礼や神話にも多く登場します。一方、本州で語られる昔話やことわざに出てくる「熊」は、主にツキノワグマを指しています。

地域ごとに異なる熊観を知ることで、文化の背景もより深く理解できます。

よくある質問(FAQ)

- 北海道にツキノワグマはいますか?

-

いいえ。北海道にはツキノワグマは生息していません。

生息しているのは「ヒグマ(エゾヒグマ)」のみで、日本最大の陸上哺乳類です。

体格・行動範囲ともに本州のツキノワグマとは大きく異なるため、登山・キャンプ時はヒグマを想定した対策が必須です。 - 本州にヒグマはいますか?

-

基本的に 本州にヒグマは生息していません。

ヒグマは北海道にのみ分布し、本州・四国のクマはすべてツキノワグマです。

歴史的にもヒグマの本州定着は確認されていません。 - どちらの方が危険ですか?

-

危険度は ヒグマ >> ツキノワグマ とされます。

体重差は5〜10倍、攻撃力・破壊力も圧倒的にヒグマが上です。

ただしツキノワグマも追い詰められると攻撃するため、どちらも「むやみに近づかない」ことが鉄則です。 - 見分けるポイントは?

-

もっとも簡単な見分け方は以下の4点です。

- 毛色:ヒグマ=茶色、ツキノワグマ=黒

- 胸の模様:ツキノワグマには白い「三日月模様」

- 体格:ヒグマは2〜3m級、ツキノワグマは1.2〜1.8m

- 耳の形:ヒグマは丸く小さめ、ツキノワグマは立ち気味で大きい

これだけ覚えておけば、写真・痕跡・遠目の姿でも見分けやすくなります。

まとめ

ヒグマとツキノワグマは同じクマ科でも、生息地・大きさ・性格・危険度に大きな違いがあります。

ヒグマは北海道を代表する巨大で力強いクマ、ツキノワグマは本州以南に暮らす小柄で臆病なクマです。違いを理解することは、自然との正しい付き合い方を学ぶ第一歩。登山やアウトドアの際は、知識を持ち、対策を講じることで安全に共存することができます。

ヒグマとツキノワグマの違いを理解して自然と安全に共存しましょう。

自然を楽しむだけでなく、そこに生きる命を知り、大切にする視点を持つことで、より豊かな体験が得られるはずです。

あわせて読みたい|熊についてもっと知ろう

熊たちが、野生ではどこに暮らしているのかをチェック。

熊がいない県はどこ? なぜいないのかを徹底解説。

ヒグマとツキノワグマの違いを徹底比較。

世界の熊は何種類?最大の熊や危険な熊もランキングに。

登別温泉からアクセス抜群!山頂で出会うエゾヒグマの姿を現地レポート。

熊に遭遇したときの安全ガイド

熊の冬眠についての記事はこちら

“黒い熊”の正体を知る!世界と日本の熊の毛色の違いもわかりやすく。

全国にあるクマの牧場はこちら

実際の獣害やヒグマの生態に興味を持った人におすすめの読み物。

野生の熊との共存を考える上で知っておきたい、最新2025年のクマ被害情報

2024年のクマ被害情報

ヒグマについて知りたい人はこちら↓

ツキノワグマについて知りたい人はこちら↓

熊の保護や研究、動物関連の仕事に興味がある方におすすめ。

この記事の執筆者 / 監修者

-

動物専門・ペット特化のWebライター・ディレクター・デザイナー。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、大手企業で広報や編集校正の仕事を経て、猫専門ペットホテル猫専門ペットホテル・キャッツカールトン横浜代表、動物取扱責任者、愛玩動物飼養管理士。

幼少期から犬やリス、うさぎ、鳥、金魚など、さまざまな動物と共に過ごし、現在は4匹の猫たちと暮らしています。デザインと言葉で動物の魅力を発信し、保護活動にもつなげていきたいと思っています。

動物の雑学2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える

動物の雑学2026年1月20日アライグマはなぜ「かわいいのに嫌われる」のか?誤解されてきた理由を考える 2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説

2026年1月19日レッサーパンダとアライグマの違い|写真で一瞬!見分け方と生態の違いを解説 動物の雑学2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介

動物の雑学2026年1月19日【図解】世界の8種類の熊一覧|最大の熊・危険な熊ランキングも紹介 2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え【終活】

2026年1月19日自分に万が一のことがあったら、ペットはどうなる?飼い主が今から考えておきたい備え【終活】